Анисин А.Л. Нравственные основы научной деятельности: учебно-практическое пособие. – Москва: Академия управления МВД России, 2023. – 64 с.

ВВЕДЕНИЕ

За этикой неспроста закрепилось наименование «практической философии». С одной стороны, осмысление нравственных проблем является одной из центральных задач философской мысли, одним из главных направлений реализации философией собственного призвания. Но с другой стороны, в отличие от многих иных областей философского знания, этика явно имеет гораздо большую связь с практической жизнью человека.

В своё время Иммануил Кант следующим образом афористично сформулировал три главных вопроса, на которые обращена философская мысль.

1. Что я могу знать?

2. Что я должен делать?

3. На что я вправе надеяться?

Нетрудно видеть, что первый из этих вопросов целиком теоретический и касается вопросов о возможностях и границах теоретического познания действительности. Третий вопрос, обращённый к последним перспективам человеческого бытия на земле, имеет, конечно, более сильную жизненную значимость, однако и в нём звучит не сама собственно жизнь, а умозрительные размышления о жизни. А вот вопросы нравственной философии вовсе не умозрительны, вовсе не отделены от практической жизни человека, – «что я должен делать?», «как мне жить в этом мире?», «какими мне ценностями надо руководствоваться при выстраивании своего поведения?».

Научная деятельность в современном мире является мощным фактором изменения жизни общества. При этом история 20-го века свидетельствует, что наука способна не только служить благу и процветанию человечества, но и быть порождать всё более изощрённые способы уничтожения людей, использоваться для антигуманных целей. Две мировые войны, феномен «нацистской науки», развитие технологий оружия массового поражения и другие подобные события поставили научное сообщество перед необходимостью нравственного регулирования научной деятельности и выработки этического кодекса учёного. Прогресс науки и техники в 21-м веке только обострил эти проблемы.

Разговор о нравственном регулировании и нравственном ограничении (самоограничении) научных исследований предполагает апелляцию к более высоким и более значимым ценностям, чем материальная выгода, технический и общественный прогресс и даже поиск научной истины. Перечисленные ценности, безусловно, являются положительными и важными, но, оказывается, должно быть в жизни человека, в жизни учёного и нечто ещё более важное, для того, чтобы эта жизнь не оборачивалась самоуничтожением и разрушением мира вокруг. Именно такой статус абсолютных и высших по значимости ценностей имеют ценности нравственные. Они едины для всех людей, независимо от расы, этнических традиций, религиозных верований и политических взглядов, однако слишком часто люди предпочитают руководствоваться не ими, а гораздо более приземлёнными соображениями личной или групповой выгоды, политической конъюнктуры, общественного мнения («Обычай – деспот меж людей», – афористично заметил А.С. Пушкин).

Наука даёт в руки человека гораздо более мощные средства достижения целей, но при этом цели, для которых используются эти выработанные наукой средства, часто формулируют уже не учёные, а политики и бизнесмены. Наука открывает перед человеком возможность гораздо более глубокого понимания происходящих в материальном мире процессов, однако те фундаментальные ценностные установки и жизненные убеждения, которые образуют основу мировоззрения и по-настоящему определяют жизнь человека, лежат вне сферы компетенции науки. В свете этого опора на ясные и незыблемые нравственные принципы приобретает для научной деятельности особое значение.

Высокий общественный авторитет, который имеет в современном мире наука, обуславливает для некоторых людей желание паразитировать на нём. Лженаука имеет разную мотивацию, здесь и чисто корыстные соображения, когда под видом научных разработок совершаются мошеннические действия, и тщеславие, подталкивающее выдвигать «революционные» теории ради скандальной известности, и просто низкий уровень научной культуры. Защита общества от проявлений лженауки является одной из важных нравственных обязанностей настоящего учёного. В противодействии лженауке необходимо опираться, прежде всего, на выработанные наукой методологические стандарты, однако именно этика науки задаёт и цели этого противодействия, и его смысловое поле.

Факты научной недобросовестности в публикационной сфере представляли собой проблему и раньше, а с началом активного применения в управлении наукой и образованием наукометрических показателей масштаб этой проблемы ещё увеличился. Для того, чтобы действенно работали формальные нормы в области публикационной этики, а также нормы этикета научного общения эти нормы должны опираться на твёрдый фундамент нравственных ценностей.

Предлагаемое учебно-практическое пособие ориентировано на усвоение системы принципов этики научной деятельности через анализ конкретных ситуаций и конкретных текстов. Обучающимся необходимо самостоятельно письменно анализировать предложенные задания и давать ответы на поставленные вопросы.

Анализ ситуаций и текстов, приведённый во второй части пособия, не следует рассматривать как «единственно правильные ответы», однако этот анализ будет полезен обучающимся для углубления понимания нравственной проблематики, заложенной в заданиях.

ЧАСТЬ 1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

Задание 1.

Проанализируйте высказывание: «Полезным называется то, что служит источником множества наслаждений, а добрым –просто то, что очень полезно» (Чернышевский Н.Г. Антропологический принцип в философии // Сочинения: в 2 т., Т.2. – Москва: Мысль, 1987. – С.224.)

Задание 2.

В 1959 году Станислав Куняев написал стихотворение, первая строка которого стала поговоркой. Проанализируйте его.

Добро должно быть с кулаками.

Добро суровым быть должно,

чтобы летела шерсть клоками

со всех, кто лезет на добро.

Добро –не жалость и не слабость.

Добром дробят замки оков.

Добро –не слякоть и не святость,

не отпущение грехов.

Быть добрым не всегда удобно,

принять не просто вывод тот,

что дробно-дробно, добро-добро

умел работать пулемёт,

что смысл истории –в конечном,

в добротном действии одном

спокойно вышибать коленом

добру не сдавшихся добром!

(Добро должно быть с кулаками??? // Проза.ру. – URL: https://proza.ru/2019/03/21/2194)

Ответьте на вопросы:

1. Чем отличается описанное Добро от того Зла, с которым борется? Что страшнее, Зло, понимающее, что оно творит зло, или «Добро», которое в своих проявлениях ничем от зла не отличается, но считает себя добром? На Ваш взгляд, «жалость» и «слабость» это одно и то же? «Слякоть» и «святость», – это одно и то же? Согласны ли Вы с автором, что «отпущение грехов», то есть прощение, не является добром? Прощение – это проявление силы или слабости? - РАЗБОР

Задание 3.

В одном русском романе происходит такой диалог главного героя с дворником.

– Давно хочу тебя спросить, Спиридон Данилыч, пойми меня верно. (…) Может быть, люди-то все хотят доброго – думают, что доброго хотят, но все не безгрешны, не без ошибок, а кто и вовсе оголтелый – и вот причиняют друг другу столько зла. Убедят себя, что они хорошо делают, а на самом деле выходит худо. (…) Ну, одним словом, так: если нельзя быть уверенным, что ты всегда прав – так вмешиваться можно или нет? И в каждой войне нам кажется – мы правы, а тем кажется – они правы. Это мыслимо разве – человеку на земле разобраться: кто прав? кто виноват? Кто это может сказать?

– Да я тебе скажу! – с готовностью отозвался просветлевший Спиридон, с такой готовностью, будто спрашивали его, какой дежурняк заступит дежурить с утра. – Я тебе скажу: ________ ____, а ______ ___! – Как-как-как? – задохнулся Нержин от простоты и силы решения. – Вот так, – с жестокой уверенностью повторил Спиридон, весь обернувшись к Нержину: – ________ ____, а ______ ___.

Каким образом вы сами ответили бы на заданные главным героем вопросы? Источник цитирования здесь намеренно не приведён, попробуйте выяснить, что за роман здесь цитируется и какой короткий ответ, обозначенный в тексте пропусками, даёт дворник. Как вы можете понять смысл этого ответа? - РАЗБОР

Задание 4.

Проанализируйте слова И. Канта: «Человек живет лишь из чувства долга, а не потому, что находит какое-то удовольствие в жизни» (Кант И. Критика практического разума // Соб. соч. в 6 т. – Т. 4. Ч. 1. – Москва: Мысль, 1965. – С. 415).

Проявление каких этических концепций прослеживается у автора? Каким этическим концепциям он противопоставляет свою позицию? - РАЗБОР

Задание 5.

Проанализируйте слова Л.Н. Толстого в романе «Анна Каренина» (сказанные от имени персонажа, Левина): «Я со всеми людьми имею только одно твердое, несомненное и ясное знание, и знание это не может быть объяснено разумом – оно вне его и не имеет никаких причин и не может иметь никаких последствий. Если добро имеет причину, оно уже не добро; если оно имеет последствие – награду, оно тоже не добро. Стало быть, добро вне цепи причин и следствий». (Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. в 90 т. – Москва: Художественная литература, 1935-1958. – Т. 19. – 1935. – С. 377)

Проявление каких этических концепций прослеживается у автора? Каким этическим концепциям он противопоставляет свою позицию? - РАЗБОР

Задание 6.

В одном из своих произведений («Записки из подполья») Ф.М. Достоевский пишет: «Человеку надо – одного только самостоятельного хотения, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни привела». (Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. – Л.: Наука, 1972-1988. – Т. 5. – 1973. – С. 408).

А в другом («Братья Карамазовы», Легенда о Великом Инквизиторе): «Нет у человека заботы мучительнее, как найти того, кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается» (Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. – Л.: Наука, 1972-1988. – Т. 14. – 1976. – С. 512).

Задание 7.

Максим Горький писал в своём очерке на смерть Ленина: «Жизнь устроена так дьявольски искусно, что, не умея ненавидеть, невозможно искренне любить». (Горький М. В.И. Ленин // Горький Максим. – URL: http://gorkiy-lit.ru/gorkiy/vospominaniya/v-i-lenin.htm)

Великий польский педагог Януш Корчак, который добровольно пошёл со своими воспитанниками из детского дома, которых нацисты отправляли в газовую камеру лагеря смерти Треблинка, писал в своём дневнике: «Я никому не желаю зла. Не умею. Не знаю, как это делается». (Корчак Януш. Дневник. – URL: https://www.litmir.me/br/?b=62923&p=5)

В Нагорной проповеди Иисус Христос говорит: «Вы слышали, что сказано: "Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего". А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, (...) ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? (...) и если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете?» (Мф. 5:43,44.46,47)

Задание 8.

Проанализируйте следующие высказывания. Какие этические концепции выражаются в этих словах? Какая связь познания и нравственной жизни в них предполагается?

«Знание – это добродетель», «зная правду, невольно ей следуешь, и отсюда принимаешь верные решения». Сократ.

«Познание природы приятно, полезно, свято». М.В. Ломоносов.

«Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Христос.

Задание 9.

В романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» брат Дмитрий говорит брату Алёше:

«Красота – это страшная и ужасная вещь! Страшная, потому что неопределимая, а определить нельзя потому, что Бог задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут. (…) Красота! Перенести я притом не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его и воистину, воистину горит, как и в юные беспорочные годы. Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил. Черт знает что такое даже, вот что! Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В содоме ли красота? Верь, что в содоме-то она и сидит для огромного большинства людей, – знал ты эту тайну иль нет? Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей». (Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. – Л.: Наука, 1972-1988. – Т. 14. – 1976. – С. 100).

А вот что говорит в своей Нобелевской лекции великий русский поэт XX века Иосиф Бродский.

«Эстетика – мать этики; понятие "хорошо" и "плохо" – понятия прежде всего эстетические, предваряющие категории "добра" и "зла". (…)

Эстетический выбор всегда индивидуален, и эстетическое переживание – всегда переживание частное. Всякая новая эстетическая реальность делает человека, ее переживаюшего, лицом еще более частным, и частность эта, обретающая порою форму литературного (или какого-либо другого) вкуса, уже сама по себе может оказаться если не гарантией, то хотя бы формой защиты от порабощения. Ибо человек со вкусом, в частности литературным, менее восприимчив к повторам и ритмическим заклинаниям, свойственным любой форме политической демагогии. Дело не столько в том, что добродетель не является гарантией шедевра, сколько в том, что зло, особенно политическое, всегда плохой стилист. Чем богаче эстетический опыт индивидуума, чем тверже его вкус, тем четче его нравственный выбор, тем он свободнее – хотя, возможно, и не счастливее». (Сочинения Иосифа Бродского. Т. 1. – Санкт-Петербург: Пушкинский фонд, 2001. – С. 9).

Какая проблема поставлена в тексте Достоевского? Какое значение эстетическому вкусу придаёт Бродский, который, кстати сказать, сразу после процитированных слов вспоминает известные слова Достоевского о том, что «красота спасёт мир»? В чём правота той и другой позиции? Какое значение, по вашему, имеют эстетические ценности для нравственного сознания? - РАЗБОР

Задание 10.

Во времена социалистической Польши один видный польский философ-этик (не будем называть его имени) вёл в центральной партийной газете рубрику «За коммунистическую нравственность». При этом в узких кругах (партийной и научной элиты) было широко известно, что он достаточно сильно злоупотреблял алкоголем. Когда ему однажды указали на эту проблему: «Как Вы можете учить людей нравственности, будучи сами лично подвержены такому пороку?», – он ответил: «Ну и что, орнитологи ведь тоже не летают!».

Справедливо ли, на ваш взгляд, это остроумное замечание? Обязательно ли для изучения и преподавания этики самому соблюдать её нормы? - РАЗБОР

Задание 11.

Писатель Курт Воннегут в одной из своих книг пишет: «Человечество вечно забрасывало своих посланцев-пионеров как можно дальше, на край света. Наконец, оно запустило их в космическое пространство – в лишенную цвета, вкуса и тяжести даль, в бесконечность. Оно запустило их, как бросают камушки. Эти несчастные пионеры нашли там то, чего было предостаточно на Земле: кошмар бессмыслицы, которой нет конца. Вот три трофеи, которые дал нам космос, бесконечность вовне: ненужный героизм, дешёвая комедия, бессмысленная смерть. Мир вне нас наконец потерял свою выдуманную заманчивость. Мир внутри нас – вот что предстояло познать. Только душа человеческая осталась terra incognita». (Воннегут К. Сирены Титана; Колыбель для кошки; Бойня номер пять: романы / пер. с англ. – Ставрополь: Кн. изд-во, 1989. – С. 9).

Задание 12.

По проблеме, изучаемой в диссертационном исследовании, адъюнкт обнаружил два источника социологической информации. Одни данные, полученные независимой социологической лабораторией, подтверждают гипотезу исследования и теоретические построения адъюнкта; другие же, полученные другим центром социологических исследований, напротив, гипотезу не подтверждают.

Задание 13.

Генная инженерия за последние десятилетия получила мощное теоретическое и практическое развитие. Сейчас она дает возможность вмешиваться в генетический код человека и изменять его. В связи с чем молекулярные биологи и генетики во главе с П. Бергом объявили мораторий на исследования в области генной инженерии.

Оцените обоснованность принятого решения с точки зрения познавательных и этических ценностей науки, а также ценностей культуры в целом. - РАЗБОР

Задание 14.

Сотрудник научно-исследовательского института Н.Н. Носов в кругу близких и друзей высказал критическую оценку относительно лекарственного препарата традиционно использующегося в лечении сложной болезни, в том числе и в стационаре при научном учреждении, в котором он работает. Один из присутствующих, популярный блогер, опубликовал данную оценку в сети Интернет, в результате многие пациенты стали отказываться от лечения данным препаратом. Впоследствии у некоторых отказавшихся наступило ухудшение состояния вплоть до летального исхода. Этический комитет данного научного учреждения занялся рассмотрением вопроса об ответственности Н.Н. Носова за сложившуюся ситуацию.

Задание 15.

В конце XVIII века шведский король Густав III (1746 – 1792), будучи убеждён во вредном влиянии кофе на организм и в опасности его массового употребления, устроил следующий эксперимент. Двум братьям-близнецам, которые были приговорены за свои преступления к смертной казни, приговор был заменён пожизненным тюремным заключением на тех условиях, что один из них будет выпивать ежедневно по три кружки кофе, а другой – по три кружки чая до самой своей смерти. Для наблюдения за ходом эксперимента были назначены два врача.

Чем закончился эксперимент, вы можете узнать сами путём недолгого поиска информации в мировой паутине, а задание в связи с описанной ситуацией будет следующее.

Оцените соответствие проводимого эксперимента нормам научной методологии и требованиям Нюрнбергского кодекса. - РАЗБОР

Задание 16.

Прочтите начало статьи: Лезина И.С. Информациологические концепции культурологии: торсионные поля как носители информации // Аналитика культурологии. – 2005. – № 2 (4). – С. 98-100. Журнал не входит в базу данных РИНЦ.

Выделите в этом тексте возможные признаки лженаучности.

Торсионные поля – от английского torsion, что означает «вращать». При любом искажении структуры физического вакуума в нем возникают торсионные поля.

Например, когда человек говорит, возникают уплотнения воздуха, создающие неоднородности в окружающем физическом вакууме, и в итоге, в объеме, где существует звуковая волна, появляется торсионное поле. Любое сооружение, построенное на Земле, любая линия, проведенная на бумаге, написанное слово или буква, даже мысль, излученная нами в пространство, нарушает однородность физического вакуума и он реагирует на это созданием торсионного поля.

Томский ученый В. Шкатов создал прибор для определения статистических торсионных полей геометрических фигур, букв, слов, текстов и фотографий. Более того: по специальной методике устанавливается интенсивность, направление (правое, левое) и знак (+,-) торсионного поля фигуры. Буквы, цифры и фигуры с «плюсом» создают правые торсионные поля, положительно влияющие на человека, а с «минусом» – левые, которые приемлемы лишь в ничтожно малых дозах.

Становится понятным феномен, когда человек, проведя рукой над поверхностью закрытой и незнакомой ему книги, мгновенно определяет ее психофизическое воздействие. Любой человек находится под скрытым воздействием либо положительной, либо отрицательной «энергоинформатики» знака, фигуры, текста и т.д. все это влияет на психику человека, поскольку мы воспринимаем любой объект не только глазами, но и так называемым внутренним зрением, которое «фиксирует» невидимые нам торсионные излучения.

Известный ученый В. Бронников разработал специальную методику, позволяющую использовать в человеке сверх возможности: слепые начинают читать, точно стрелять в цель и т.д. Эта методика апробирована в МГУ, Институте высшей нервной деятельности, Институте традиционных методов лечения. Она наглядно демонстрирует и доказывает, что человек имеет связь с иной реальностью – «видит» и «принимает» образы торсионных полей.

Академик Г. Шипов утверждает: человеческое тело – это «генератор» и «приемник» торсионных полей разной природы, отражающих информацию о Реальностях всех уровней. В 1996 году теоретические разработки этого замечательного русского физика дали ошеломляющие результаты: торсионные поля – пятое состояние вещества. «Именно из них состоит вакуум, рождающий элементарные частицы, из которых построены атомы, сплачивающиеся в молекулы, образующие все возможные состояния вещества», – Г.И. Шипов.

Если человек достаточно долго находился около символов, имеющих знак «минус», их торсионные поля будут расстраивать его психику. Известно, что если человека поместить в комнату со специальным соотношением сторон, он очень быстро лишится рассудка. Или, наоборот, в храме человек ощущает, что он находится в особом месте: архитектура, стены, иконы, световая гамма – все вызывает особый психологический настрой. Г.И. Шипов утверждает, что очень значительные левые торсионные поля излучает телевизор. - РАЗБОР

Задание 17.

Прочтите фрагмент статьи и библиографию к ней: Иванова С.А., Погорелова Н.Г. Соционика и ее практическое применение // Международный студенческий научный вестник. – 2016. – № 5-1. – С. 15-19. Журнал не входит в базу данных РИНЦ. Место работы авторов обозначено: МАОУ СОШ №166, Екатеринбург.

Выделите в этом тексте возможные признаки лженаучности.

Цель исследования: показать практическое применение соционики.

Объект исследования: особенности тех или иных типов соционики в общении, обучении и работе.

Предмет: влияние соционического типа на межличностные отношения.

Гипотеза: соционический тип определяет структуру и перспективы межличностных отношений. Знание типа помогает подобрать для себя наиболее подходящую профессию, сформировать круг общения.

Методическая основа: труды Аушры Аугустинавичуте [1, 2], Школы Физиогномической соционики [9], Школы Системной Соционики [8].

Практическая важность исследования: соционика может служить концептуальной основой для адаптации и комфортного существования личности в социуме, создания и формирования коллективов.

Теоретические положения соционики

«Соционика – наука о шестнадцатитипной природе людей и о закономерностях отношений между ними» [1]. Эта наука изучает законы, по которым человеческая психика воспринимает и перерабатывает информацию об окружающем мире, классифицирует людей по типам психики и описывает закономерности отношений между ними [9]. Основное отличие соционики от других наук о человеке состоит в применении модельного подхода к обработке информации психикой. Практическая область применения соционики широка и лежит в областях: проблем личности, личностной совместимости, профориентации, коммуникации и многих других [8].

Основополагающим понятием в соционике является тип информационного метаболизма. Модель типа информационного метаболизма (сокращённо – ТИМ) отражает структуру психики, обрабатывающую информацию при взаимодействии с окружающим миром. Эта модель построена Аушрой Аугустинавючюте [1, 2] (в честь которой эту модель часто называют «моделью А») и обоснована В.Д. Ермаком [4-6] с позиций теории управления. Модель типа информационного метаболизма психики – это структура психики, комплекс элементов которой (психических функций) моделируется соответствующим комплексом «процессоров», снабжённых функционально ориентированной «операционной системой» и «рабочими программами» для обработки информационных аспектов взаимодействия психики с окружающим миром.

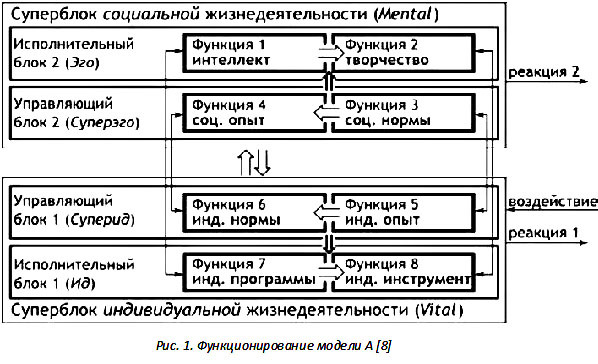

Модель А состоит из восьми «виртуальных процессоров» – психических функций, или иначе говоря аспектов, которые объединены в 4 горизонтальных блока (рис. 1): Эго (функции 1 и 2), Суперэго (функции 3 и 4), Суперид (функции 5 и 6) и Ид (функции 7 и 8). Блоки Суперэго и Эго вместе составляют суперблок Ментал, блоки Суперид и Ид – суперблок Витал [8].

Список литературы

1. Аугустинавичюте А. Социон. – Москва: Чёрная белка, 2007. – 192 с.

2. Аугустинавичюте А. Соционика. – Москва: Чёрная белка, 2008. – 568 с.

3. Афанасьев А. Синтаксис любви. – Изд-во: «Aleafan», 1997.

4. Ермак В.Д. Структура и функционирование психики человека с системной точки зрения // Соционика, ментология и психология личности. – 1996. – № 3. – С. 72–79.

5. Ермак В. Д. Как научиться понимать людей. Соционика – новый метод познания человека. – Москва: Астрель; Изд-во АСТ, 2003. – 528 с.

6. Ермак В.Д. Классическая соционика. – Москва: Черная Белка, 2009. – 472 с.

7. Соционика.инфо [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.socionika.info (дата обращения 20.01.2016).

8. Школа системной соционики [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://socionicasys.org (дата обращения 20.01.2016).

9. Школа Физиогномической Соционики [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://psychotype.ru (дата обращения 20.01.2016). - РАЗБОР

Задание 18.

Проанализируйте текст на предмет его научности. По каким признакам Вы станете устанавливать его научный или псевдонаучный статус?

Прежде всего монада создает шельт из материальности пятимерных пространств, затем – астральное тело из материальности четырехмерных. Оба эти облачения часто объединяются в нашем представлении под словом "душа". Не сама монада, остающаяся в пятимерном Ирольне, но именно шельт является тем "я", которое начинает свое странствие по низшим слоям. Шельт творится самою монадою; в творении же астрального тела принимает участие великая стихиаль – Мать-Земля. Она принимает участие в творении астральных тел всех существ Шаданакара, когда последние спускаются в те слои, где астральное тело необходимо. Это тело – высший инструмент шельта. В нем сосредоточены способности духовного зрения, слуха, обоняния, глубинной памяти, способности полета, способности общения с синклитами, даймонами, стихиалями, способности ощущения космических панорам и перспектив. (Андреев Д. Роза мира. – URL: https://rozamira.org/rm/htm/rm02-3.htm) - РАЗБОР

Задание 19.

Проанализируйте текст на предмет его научности. По каким признакам Вы станете устанавливать его научный или псевдонаучный статус?

При изучении вакуума был обнаружен новый тип физических полей. Эти поля называются торсионными. Торсион (torsion) переводится с английского языка как вращение, кручение. Оказалось, что источником торсионных полей является любая вращающаяся материя. Поэтому всё, что в мире вращается, всё излучает или создаёт торсионное поле. Источниками всех полей, которые существуют в природе, являются элементарные частицы. А так как все частицы вращаются и колеблются, то отсюда делается вывод, что всё, что нас окружает (в том числе и мы с Вами) является излучателями и носителями торсионных полей. (…)

Первые люди, населявшие землю, имели изначально торсионное поле, одинаковое по направлению и частоте с торсионным полем высшего интеллекта. Поэтому биологические процессы были оптимальны и люди населявшие Землю, жили долго. При понижении частоты торсионного поля и рассогласовании его с частотой торсионного поля высшего разума, происходит разрушение связи, и биологический объект (человек) приобретает душевные и телесные проблемы (алкоголизм, наркомания, искажённое мышление, национализм, фанатизм, жажда наживы, злость, ненависть, разнообразные болезни), человек становится более управляемым, теряет своё мнение, приобретает все признаки раба и биоробота. (…)

Все существующие искусственно созданные плоские изображения (рисунки, картины) имеют своё торсионное поле. Например, левостороннее поле имеют такие геометрические фигуры как треугольник, звезда, квадрат. Правостороннее, положительное поле генерируют фигуры прямоугольник, крест церковный, круг. (…)

Каждая буква русского алфавита имеет своё торсионное поле, а значит и направление и частоту. Отсюда делаем вывод, что и слова сложенные из этих букв имеют своё общее торсионное поле, сложенное из торсионных полей букв. То есть здесь простая арифметика, складываем все значения частоты и направления каждой буквы слова или молитвы и получаем общее торсионное поле, которое может быть как положительным и сильным, так и наоборот, то есть, как говорят – человека сглазили или порчу навели. (Торсионные поля // Самопознание.ру: путеводитель по тренингам. – URL: https://samopoznanie.ru/articles/torsionnye_polya_1/) - РАЗБОР

Задание 20.

Проанализируйте приведённый текст из заключительной части книги Пола Фейерабенда «Против метода». С какими положениями и выводами автора вы можете согласиться, а что считаете нужным оспорить. Аргументируйте свою позицию.

Таким образом, наука гораздо ближе к мифу, чем готова допустить философия науки. Это одна из многих форм мышления, разработанных людьми, и не обязательно самая лучшая. Она ослепляет только тех, кто уже принял решение в пользу определенной идеологии или вообще не задумывается о преимуществах и ограничениях науки. Поскольку принятие или непринятие той или иной идеологии следует предоставлять самому индивиду, постольку отсюда следует, что отделение государства от Церкви должно быть дополнено отделением государства от науки – этого наиболее современного, наиболее агрессивного и наиболее догматического религиозного института. Такое отделение – наш единственный шанс достичь того гуманизма, на который мы способны, но которого никогда не достигали. (Фейерабенд П. Против метода. Очерк анархистской теории познания. – Москва: АСТ; Хранитель, 2007. – С. 295). - РАЗБОР

Задание 21.

После своего увольнения в 2021 году из научно-исследовательского института «Интеграл-Социум» С.С. Бобров опубликовал книгу «Семейное право перед вызовами современности: монография. М., 2021», указав своё единоличное авторское право на эту публикацию.

НИИ «Интеграл-Социум» предъявило автору претензию через суд, указывая на то, что по плану научной деятельности института на 2020 год С.С. Бобровым в качестве старшего научного сотрудника института было завершено научное исследование «Актуальные проблемы семейного права», и требуя признания совместного с автором копирайта на изданную монографию.

Дайте правовую и профессионально-нравственную оценку описанной ситуации и действий её участников. - РАЗБОР

Задание 22.

Подготовлена статья, отражающая результаты научного исследования проведённого Е.Е. Ежовым (соискатель учёной степени, выполнивший основную часть работы (около 80 % текста статьи) в рамках проведения своего диссертационного исследования) под руководством Л.Л. Лисицына (научный руководитель, доктор наук, профессор, осуществлявший консультирование при выборе темы и оказавший организационную помощь для обеспечения возможности проведения исследования, в получении научных результатов и подготовке текста статьи не участвовал). В исследовании участвовал М.М. Медведев (кандидат наук разрабатывающий смежную научную тему в рамках подготовки докторского диссертационного исследования, подготовивший по результатам работы около 20 % текста статьи). Финансирование исследования осуществлялось в рамках полученного исследовательской группой научного гранта, предоставленного Министерством науки и высшего образования. Существенную роль при проведении исследования сыграли устные консультации В.В. Волкова (доктор наук, профессор, глава научной школы по направлению исследования, в получении научных результатов и подготовке текста статьи не участвовал).

Каким образом следует оформить при публикации данной статьи вклад в её подготовку каждой из перечисленных сторон? - РАЗБОР

Задание 23.

В диссертационный совет поступила диссертация Д.Д. Дубова, при предварительном ознакомлении с которой один из членов комиссии, созданной для этой цели диссертационным советом, обратил внимание на следующий фрагмент:

Постановка и решение проблемы легитимации права тесно связаны с внутренней логикой западного либерального цивилизационного проекта. Однако, поскольку сам этот проект в современном мире теряет потенциал собственной легитимности, он вряд ли способен обеспечить праву искомую легитимность.

Проблема легитимации права должна быть рассмотрена на более фундаментальном, ценностно-бытийном уровне, который должен иметь главной своей темой понятия «сущего» и «должного». Только опираясь на такой философский анализ возможно по-настоящему понять те тенденции правовой политики, которые определяют облик современного мира. Именно философское понимание соотношения сущего и должного способно стать настоящим основанием решения проблемы легитимации права.

Эксперт указал, что данный текст напоминает следующий пассаж из статьи доктора философских наук, доцента А.Л. Анисина «Проблема онтологической и аксиологической легитимации позитивного права» (журнал «Философия права», № 2, 2020, С. 56-63):

Сегодняшний кризис легитимации права тесно связан с внутренней логикой либерально-демократического цивилизационного проекта, причём сам этот проект в современном мире теряет потенциал собственной легитимности и не способен стать реальной опорой легитимности права, – так можно сформулировать наш промежуточный вывод.

Однако тема легитимации права должна быть рассмотрена и на более фундаментальном уровне, – на уровне онтологии и аксиологии человеческого бытия. Именно на этом уровне предельных смыслов возможно по-настоящему понять также и те социокультурные коллизии, которые нами выявлены выше.

Онтологический и аксиологический уровни интересующей нас проблематики имеют главной своей темой понятия «сущего» и «должного». Именно адекватное и глубокое понимание связи и соотношения сущего и должного способно стать настоящим источником разработки темы легитимации права.

В компетенцию указанной комиссии входит в частности вынесение заключения о соблюдении требований п. 14 Положения о присуждении учёных степеней, обязывающего соискателя учёной степени ссылаться на автора и источник заимствования материалов и отдельных результатов. Каким должно быть заключение комиссии в этой части, имеет ли место здесь случай плагиата? - РАЗБОР

Задание 24.

В редакцию научного журнала поступила статья А.А. Андреева, в которой средствами системы «Антиплагиат» был выявлен фрагмент дословно совпадающий с текстом из опубликованной три года назад в издании из перечня ВАК статьи Б.Б. Борисова. Общий процент оригинальности по статье Андреева в отчёте, сформированном программой «Антиплагиат», составляет 83,7 % (7,6 % опознаны как легальные цитаты, ещё 8,7 % – как заимствования, не имеющие подтверждения легальности). Упомянутый фрагмент, совпадающий с текстом Б.Б. Борисова, составляет 2,5 % текста статьи А.А. Андреева (около 10 строк) и находится в заключительной части, где автор формулирует свои выводы и положения научной новизны.

Задание 25.

Проанализируйте фрагмент рукописи статьи. Укажите все замеченные Вами ошибки цитирования.

Особенности отечественной традиции разработки теории государства вытекают из этимологии слова «государство». Доктор юридических наук, профессор Ю.Ю. Правоведов указывает, что «понятие "государство" происходит от слова "государь"»1. С другой стороны, в западной традиции политической и правовой мысли превалирует обезличенное понимание государства как абстрактной организации, обладающей собственным юридическим лицом и призванной обеспечить единый на данной территории правовой режим2. Достаточно ярко этот подход проявляется в следующих словах современного исследователя: «Государство есть машина для угнетения одного класса другим, машина, чтобы держать в повиновении одному классу прочие подчиненные классы»3.

1Правоведов Ю.Ю. Теории общественного договора в рамках классического либерализма // Теория права. – 2007. – № 2. – С. 48.

2Смит Дж. Государственный менеджмент. 2011.

3Вторяк Н.Н. Теория государства и права: учебное пособие. – Москва: Прогресс, 1981. – С. 5. - РАЗБОР

Задание 26.

Проанализируйте приведённую рецензию. Какие допущенные в ней нарушения норм научной этики и этикета Вы можете назвать?

РЕЦЕНЗИЯ

на статью И.И. Иванова «Психологические теории права

в европейской юридической мысли XIX века»

Представленная на рецензирование статья не соответствует ряду требований, предъявляемых к научным публикациям. Это касается, во-первых, полноты освещения заявленной темы: автор сводит анализ психологических теорий права в западной традиции к рассмотрению трудов одного только мыслителя, Джозефа Смита. Структура статьи не имеет четкого логического плана, последовательность изложения не выдерживается должным образом, в ряде мест речевые конструкции затрудняют понимание смысла. Кроме того, в статье не сформулированы выводы из проведённого анализа.

Вместе с тем автор демонстрирует глубокое понимание как эвристического потенциала рассматриваемых теоретических положений, так и методологической их ограниченности. В статье высказывается и аргументируется достаточно интересное предположение о влиянии позитивизма на становление психологического подхода к пониманию права.

С учётом изложенного рекомендую направить статью на доработку.

Задание 27.

Просматривая обсуждение интересующей его научной темы на интернет-форуме адъюнкт М.М. Михайлов обнаружил, что один из участников обсуждения высказывает достаточно важную мысль, которую адъюнкт хотел бы использовать в своей научной статье. При этом с какими-либо научными работами автора этого высказывания адъюнкт не знаком.

ЧАСТЬ 2. РАЗБОР ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

Задание 1.

Н.Г. Чернышевский в приведённом высказывании прямо отождествляет понятия «приятного», «полезного» и «доброго». Различие между ними он видит только количественные: бывают маленькие и случайные удовольствия, но в том случае, когда наслаждение является большим, разнообразным и систематическим, это уже называется пользой. Бывает и польза не очень существенная и частичная, а вот когда она всецелая и существенная, то это – уже добро. Принятие удовольствия и наслаждения в качестве отправной точки для рассуждений о жизни и высшей жизненной ценности называется гедонизм. Оценка всего происходящего с точки зрения пользы – это утилитаризм. При этом, конечно, предлагается различать пользу индивидуальную и групповую, пользу групповую и пользу общественную, пользу отдельных народов и пользу всего человечества. Но сам принцип пользы остаётся при таком подходе неизменным.

С точки зрения автора приведённого высказывания гедонизм есть единственная естественная позиция человека, наслаждение – это базовая ценность и стремление к наслаждению – это основа всякой деятельности. Правильно понятый гедонизм, по мнению Н.Г. Чернышевского, ведёт к утилитаризму, а доведённый до конца утилитаризм именуется добром. Несмотря на привлекательную простоту такого объяснения, с ним вряд ли можно согласиться.

Прежде всего, удовольствие и наслаждение существуют на чувственном уровне, а польза – на рациональном. Пользу нельзя почувствовать, ощутить чувственно, её можно только осознать. Как бы ни было велико наслаждение, оно не является пользой, поскольку польза – это не чувственное переживание, а рациональная целесообразность. Точно так же, – даже очень большая польза, то есть долгосрочная и устойчивая целесообразность и выгода далеко не всегда совпадает с добром в нравственном смысле.

Задание 2.

Вполне можно понять и принять пожелание, чтобы добро не просто было добрым, но чтобы оно ещё и побеждало. Конечно, хотелось бы, чтобы добро было не просто чьим-то внутренних чувством, а чтобы оно реально преображало и облагораживало мир. Но вот, что важно, – необходимо при этом, чтобы добро оставалось добром. Недаром существует древняя поговорка, что «благими намерениями вымощена дорога в ад». Примерно об этом написал и Григорий Померанц: «Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое правое дело».

Приведённое стихотворение игнорирует этот важный момент: в своём страстном желании, чтобы добро победило, люди часто теряют всякую связь с настоящим добром. В борьбе за правое дело, за добро человек часто вместо победы добра начинает стремиться к собственной победе. И в этом случае, действительно, творимое им «добро» уже трудно бывает отличить от того зла, с которым происходит борьба. При этом человек, который «с пеной у рта» борется со злом «во имя добра», может вполне искренне оправдывать себя тем, что «цель оправдывает средства», что правда на его стороне и что насилие он может применять совершенно спокойно («спокойно вышибать коленом»), без всякого сожаления («добро – не жалость и не слабость»), что сам он в «отпущении грехов» не нуждается и никому ничего прощать не надо.

В целом стихотворение представляет собой попытку радикально переосмыслить понятие добра, сделав главный акцент на необходимости его победы. Однако при этом, как мы видим, понятие добра, по сути, теряет свой нравственный смысл. Если Добро – это не жалость, не милосердие, не отпущение грехов, не прощение и не святость, то тогда остаётся одно: кто победил, тот и добрый.

Автор, конечно, не имел этого в виду, он хотел сказать примерно следующее: «Кто добрый, тот и должен побеждать во что бы то ни стало». Но эта вот оговорка «во что бы то ни стало» как раз и делает победу мерилом добра. Ведь вполне может встать выбор: сохранить верность добру, но при этом проиграть, или добиться победы, но ради этого отступить от добра. (Уточним, – речь идёт именно о сознательном выборе: проиграл не потому, что не смог пересилить врага, а потому, что отказался отступать от нравственного идеала, или победил, но именно только ценой измены этому идеалу). И что же в таком случае будет означать первый вариант? – Это будет означать: если ты проиграл, то, значит, то добро, которому со сохранял верность, это не настоящее добро, а «слабость и слякоть». Это будет означать: если даже ради победы ты пошёл на компромиссы с совестью, то вот это и есть настоящее реальное добро, которое способно побеждать, а не быть «слабостью и слякотью».

Это и будет тот принцип, который обозначен выше: кто победил, тот и добрый. Однако это напрочь уничтожает весь нравственный смысл добра.

Хотелось бы, конечно, чтобы добро побеждало, но смысл добра не в том, что оно побеждает, а в том, что оно – добро. И, кстати сказать, полезно будет по той ссылке, которая приведена в задании, прочитать другое стихотворение Станислава Куняева, написанное спустя годы, в котором он сам возражает своим юношеским жестким и хлёстким словам о «добре с кулаками», раскаиваясь в «путанице слов, подмене силлогизмов и понятий», в «напрасных ухищрениях ума» и в «неграмотных формулах».

Задание 3.

Как вы можете заметить, это задание является как бы продолжением предыдущего. Если борьба за добро способна иногда извращать смысл добра, то значит ли это, что надо вообще отказаться от борьбы? – Конечно, нет! Теория о «непротивлении злу силой», сформулированная Л.Н. Толстым, неверна. Толстой прав в том, что искоренить зло силой невозможно, – только очень глупый человек может призывать к тому, чтобы «собрались бы все добрые люди и поубивали всех злых». Но, тем не менее, сопротивляться злу, ограничивать силой действие зла и его распространение, – это необходимая часть жизни и нравственный долг человека. А при этом каждый человек знает про себя, что он способен ошибаться, каждый знает, что в пылу борьбы за правое дело можно и «берега потерять». Вот тут-то и встаёт вопрос, заданный в предложенном отрывке: «Если нельзя быть уверенным, что ты всегда прав – так вмешиваться можно или нет?»

Ответ, данный в романе А.И. Солженицына «В круге первом», звучит так: «Волкодав прав, а людоед – нет». Что же означает эта рифмованная формула? – Конечно, слова «волкодав» и «людоед» употребляются метафорически, как поэтические образы, за которыми стоять определённый типы поведения человека. Попробуем раскрыть смысл этих образов. И волкодав, и людоед не просто применяют силу, – они убивают, они проливают чужую кровь и часто оказываются вымазаны ею. Но весь вопрос – ради чего. Волкодав делает это ради защиты тех, кто сам себя защитить не может. При этом, даже если он крупнее и сильнее тех волков, с которыми борется, он всё-таки рискует жизнью ради того, чтобы эту миссию защиты слабых выполнять. Людоед убивает по собственной инициативе, ради собственного удовольствия (или собственной выгоды), удовлетворяя свою жажду крови и наслаждаясь чужими мучениями (или обделывая свои дела и видя в других людях только средство для собственных целей). Даже если людоед чем-то и рискует, – он делает это ради собственной прихоти и выгоды, получая ещё от этого дополнительное удовольствие.

Так вот всё очень просто, утверждает русская пословица, которую приводит дворник Спиридон, – волкодав прав, а людоед – нет. Даже если волкодав страшновато выглядит, он не силён в философии и от него плохо пахнет, – всё равно он прав, потому что дело его жизни – защита тех, кто сам себя от хищников защитить не может. Даже если людоед обосновывает свои действия изощрёнными теориями (о расовом превосходстве или классовой борьбе), – всё равно он не прав, потому что живёт за счёт смерти других.

Но всё, конечно, не так просто: эта простая и ясная, безошибочная схема не всегда просто и ясно ложится на действительность. В действительности, ведя борьбу, каждому и всегда нужно спрашивать и переспрашивать себя: «Кто я в данный момент? Я всё ещё волкодав, или, может быть, уже становлюсь людоедом?» Эти понятия оказываются очень подвижны, когда речь идёт о живой конкретике человеческого поведения.

В романе дан настоящий ответ на вопрос, и именно потому, что ответ настоящий, он не только не отменяет апелляции к совести и нравственному сознанию человека, а напротив – на этой апелляции основан.

Задание 4.

Этика долга, развиваемая И. Кантом, часто обозначается как «ригоризм». За неимением другого более удачного слова можно применять и такое. Но всё-таки стоит заметить, что под ригоризмом обычно понимают навязывание строгого набора правил, которые должны быть приняты без рассуждений и исполняться неукоснительно. Моральная философия Канта, конечно, гораздо сложнее. Прежде всего, для Канта человеческая свобода является исходной данностью и высшей нравственной ценностью. Он много говорит о нравственном законе и нравственных обязанностях, но в том-то всё и дело, что этот закон представляет собой призыв, обращённый к свободной воле человека. Именно в свободном принятии на себя нравственных обязанностей состоит, по Канту, суть нравственности.

В приведённом высказывании Кант явно спорит с концепцией гедонизма, ставящей в центр человеческой жизни принцип удовольствия и наслаждения. При этом Кант берёт на себя смелость говорить то, что людям слышать непривычно и неприятно. Фраза «человек живёт для наслаждения» звучит очень заманчиво, а фраза «человек живёт лишь из чувства долга» звучит печально. Первая фраза льстит человеку, но, во-первых, является ложью, а во-вторых, ведёт человека к страданию и самоунижению. Вторая фраза пугает человека, но она, во-первых, является совершенной правдой, а во-вторых, ведёт человека к обретению настоящего человеческого достоинства и к истинному благу. Давайте разбираться.

В жизни бывают и радости, и огорчения, и наслаждение, и боль, и трудности, и отдохновение. Чего больше? – Больше всего… рутины. Больше всего в жизни – тех дней, которые похожи друг на друга как две капли воды. Больше всего в жизни повседневности. Сделать так, чтобы преобладающую часть жизни составляли наслаждения, не получится: даже если за наслаждениями гнаться и их культивировать, они скоро приедаются, становясь той же самой обыденностью, повседневностью. А кроме того, есть ещё беды и огорчения, – боль в самых различных видах. При том ещё, что боль переживается глубже, продолжительнее и острее, чем наслаждение. Одним словом, – если смысл жизни в удовольствиях, если удовольствия – единственное оправдание жизни, то жить явно не стоит. (Другое дело, что призыв видеть и ценить в жизни то хорошее, что в ней есть, – это очень правильный призыв). Если и есть некоторые люди, которые в прямом смысле живут для удовольствий, то их жизнь очень тосклива и чаще всего коротка. Нормальные люди живут вовсе не для удовольствий, а ради чего-то по-настоящему важного для них, ради чего стоит и потрудиться, и потерпеть. А если до конца договаривать, то люди живут (несмотря на все тяжести жизни и ценя хотя бы небольшие радости) потому, что имеют глубокое убеждение в том, что жить надо.

Именно «из чувства долга», как сказал Кант, реально живёт любой нормальный человек. И кроме этого долга, кроме сознания, что жить нужно, несмотря ни на что, человек ещё имеет сознание нравственного долга, который говорит ему, как он должен жить. Вкратце смысл этого нравственного долга можно выразить такими словами: ты должен не просто жить, ты должен ещё быть и оставаться человеком, должен соответствовать высокому понятию о человеческом достоинстве, должен по-человечески (как настоящий человек) поступать, по-человечески относиться к людям и к миру вообще.

Задание 5.

В приведённых словах заключено сразу много очень важных мыслей.

Прежде всего, важно обратить внимание на то, что при всём своём разнообразии человечество явно имеет определённое единство. Вот только не так просто сказать, в чём же это единство состоит. Разные человеческие расы имеют несколько различную физиологию, народы имеют разные языки и разные обычаи, люди могут быть сторонниками самых разных религиозных учений и политических течений, – различия на каждом шагу. В чём же единство человеческого рода? – Одним из важнейших факторов такого единства (а может быть, и самым главным) является нравственное сознание человека.

Во все исторические эпохи, при самых разных обычаях и законах, все очень разные и по внешнему облику, и по менталитету племена и народности одинаково понимали добро и зло. Это утверждение звучит непривычно, но только потому, что люди привыкли смешивать нравственные понятия с обычаями. «Как у нас заведено» и «что говорит совесть», – это разные вещи, иногда очень далёкие друг от друга. Некоторые народности имели (и имеют) обычай каннибализма, но все исследования этнографов говорят о том, что нравственные понятия этих людей полностью идентичны с нашими. Убийство человека никто и нигде не считает добром, но смертная казнь как вынужденная мера существует у многих народов. Члены племени каннибалов вовсе не чувствуют удовольствия от поедания человеческой плоти, более того, испытывают при этом (по крайней мере, поначалу) естественное для человека отвращение и ужас, но они считают это необходимым для безопасности племени. «Врага надо не только убить, его нужно съесть, приняв в себя его силу», – такой вот обычай. Нам он представляется диким, но им, возможно, дикостью покажется держать преступника пожизненно в клетке. Несмотря на всю эту разницу обычаев мы имеем и с папуасами, и с алеутами, и с китайцами, и со скандинавами «одно твердое, несомненное и ясное знание» о том, что такое Добро в нравственном смысле. Мы имеем со всеми ними один нравственный закон, данный нам через голос совести. При этом и мы, и все они далеко не всегда к эту голосу прислушиваемся, предпочитая порой поступать согласно обычаям, – так, как заведено в нашем обществе.

Очень важна и та мысль, что это вот нравственное сознание добра «не может быть объяснено разумом». Предписания совести не укладываются в рациональные схемы, они не могут быть выведены логически. Поступая по совести, человек часто поступает вопреки разумным доводам, а поступая в соответствии с разумными доводами, он далеко не всегда будет в согласии с совестью.

Сам добрый поступок не может быть объяснён ни внешними причинами, ни внешними последствиями (стремлением к ним). Добрый поступок, утверждает Л.Н. Толстой (и в этом с ним нельзя не согласиться), совершается не «потому что» и не «для того, чтобы», он совершается по внутренним основаниям. Причина добра – в самом добре и цель добра – само добро. Мысль о том, что «стало быть, добро вне цепи причин и следствий», означает, по сути, признание того факта, что добро имеет основание «не от мира сего», что понятие о нём не могло сформироваться по естественным причинам и для естественных целей и что делание добра не имеет естественных причин и естественных целей. Как разъяснил ещё задолго до Толстого Кант, любые попытки вывести нравственное сознание из чего-то внешнего (гетерономия морали) уничтожают сам смысл нравственности. Толстой о том же: «Если добро имеет причину, оно уже не добро; если оно имеет последствие – награду, оно тоже не добро».

Таким образом, можно сказать, что Л.Н. Толстой вкладывает в уста своего персонажа, во-первых, концепцию нравственного единства человечества, а во-вторых, – концепцию автономии морали и автономии доброй воли. Оспаривает он позиции нравственного релятивизма и попытки редуцировать мораль к разуму или иным естественным причинам.

Задание 6.

Да, действительно, как восклицает ещё один герой Достоевского по другому, но похожему поводу, «широк человек, слишком даже широк, я бы сузил!»

Свобода – это безусловная основа человеческого достоинства. Именно свобода делает человека человеком. Быть человеком – это означает всегда самому определять себя, самому себя делать. В первой приведённой цитате Достоевский (устами своего героя) спорит с проектами осчастливить человечество через удовлетворение всех потребностей, желаний и прихотей человека. Это «хрустальный дворец земного счастья», даже если будет построен, всё равно не сможет полностью удовлетворить человека, потому что есть у человека такая потребность, которую никак заранее учесть нельзя и которая сводит на нет все усилия по обустройству человеческого благополучия. Эта потребность состоит в том, чтобы «по своей глупой воле пожить». Даже если это стремление к свободе, к самостоятельности жизни проявляется глупо и антиобщественно, в нём всё-таки заключается именно стремление быть человеком по-настоящему. Даже если человек будет иметь всё, но при этом у него не будет свободы, это будет означать, что, по сути, его самого, человека нет как личности. – Зачем мне нужны все блага мира, если я собою не владею, если я своей жизнью не управляю, если я своё «я» проявить не могу. Собственно говоря, именно ради того, чтобы как-то проявлять себя, мне и нужны все блага, все ресурсы, все возможности, которые я могу приобрести. Но они – только средство, чтобы быть самим собой и самому решать свою жизнь. Если же все эти средства есть, а свободы у меня нет, то получается, что нет того самого главного, ради чего всё нужно.

Но, с другой стороны, свобода – это ещё и тяжёлое бремя. Ведь – что означает для человека его свобода? – Ситуация, в которой находится человек, от него не зависит, но то, кем окажется человек в этой ситуации, как он проявит себя, – это целиком в его власти. При этом человек всегда делает свой выбор в условиях большей или меньшей неопределённости. Человек никогда не может знать, к чему приведут его действия, но какой-то выбор всегда делать вынужден. Никакая жизненная ситуация не может навязать человеку определённую линию поведения (хотя всегда пытается навязывать), человек всегда принимает решение сам. Это означает, что человеку никуда не деться от ответственности за свою жизнь. Человек может оправдывать себя тем, что «так сложились обстоятельства», «у меня не было другого выхода», «все так делают, я не первый», но сам для себя он точно знает, что он мог поступить по-другому, что это он принимал решение, поддавшись давлению (а мог бы и не поддаваться). Человеку часто гораздо спокойнее снять с себя ответственность, то есть отказаться от реальной свободы. Но отказ от свободы и ответственности – это тоже свободный выбор человека…

Задание 7.

Слова Максима Горького выражают позицию дурно понятой и не к месту применённой диалектики: «добро и зло не существуют друг без друга, переходят друг в друга, борются друг с другом, уравновешивают друг друга». Согласно этой концепции, добро и зло являются относительными и исторически изменчивыми понятиями, потому что реальная жизнь – это всегда борьба различных субъектов с различными интересами. На основании этого утверждается, что в жизненной борьбе невозможно принять какую-либо сторону, не выступив против другой. И, следовательно, для того, чтобы быть до конца искренне преданным одной стороне борьбы, нужно другую противоположную сторону искренне ненавидеть. В одном, на мой взгляд, можно согласиться с Максимом Горьким: это именно «дьявольская» логика. А вот его слова, что сама «жизнь устроена так дьявольски», являются, по-моему, клеветой на жизнь. Вполне можно искренне любить, не имея опыта ненависти, и, чтобы любить кого-то одного, вовсе не обязательно кого-то другого ненавидеть.

Януш Корчак, процитированный следом, своим собственным примером опровергает утверждение Горького: Корчак признаётся, что не умеет не то, что ненавидеть, а вообще желать зла кому бы то ни было, что он просто вообще «не знает, как это делается». При этом глубина и искренность его любви к детям (не его родным детям, а воспитанникам детского дома), наверное, для всех очевидна: он сделал для них всё, что смог, и последнее, что смог, – он был с ними до их конца, поддерживая их и разделив с ними смерть.

Справедливости ради надо сказать, что в своих педагогических идеях и педагогической практике Корчак вовсе не был витающим в облаках слащавым идеалистом, одним из его принципов была подготовка ребёнка к реальной, а не воображаемой жизни. «В теории воспитания мы часто забываем о том, что должны учить ребёнка не только ценить правду, но и распознавать ложь, не только любить, но и ненавидеть, не только уважать, но и презирать, не только соглашаться, но и возражать, не только слушаться, но и бунтовать», – писал он. На первый взгляд, это даже противоречит его же словам из дневника, которые были процитированы в задании, но, видимо, речь идёт о другом. Речь о том, что в реальной жизни каждому человеку приходится иметь дело с самыми разными проявлениями человеческого поведения, и добрыми, и злыми, – к этому нужно быть готовым и к этому нужно подготовить ребёнка. Однако это не отменяет того, что любовь к человеку (к любому) является настоящей нормой человеческой жизни, что она может и должна быть основой жизни.

Утверждение любви как высшей нравственной ценности и как настоящей основы бытия и человека, и мира в целом находит высшее выражение в христианстве. «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего», – это логика очень понятная, земная и человеческая, про это и Максим Горький говорит. Любовь к врагам – это идеал нравственного совершенства, который призван указать человеку ту высоту, где он уже превосходит самого себя, выходит за рамки земной логики, но при этом, может быть, именно только там и становится человеком в настоящем смысле.

Задание 8.

Все приведённые высказывания касаются так или иначе проблемы соотношения познавательной и нравственной сферы жизни человека. Говоря об одной из этих сторон, мы имеем в виду процесс познания и знание как его результат, познавательные способности человека, а также истину как идеал познания. Говоря о другой стороне, мы говорим о нравственных качествах человека, о нравственных ориентирах в жизни и о нравственной оценке его поведения. Существует ли какая-то связь между умом человека и его нравственным достоинством, между образованностью, учёностью и степенью присутствия добра в его жизни? Если такая связь существует, то какой характер она имеет?

Первая позиция, принадлежащая Сократу, состоит в том, что разумность и нравственность – это, по сути, одно и то же. Добрый поступок – это проявление разумного понимания мира и жизни и разумного выбора. Злой поступок – это поступок неразумный, имеющий в основе неправильное понимание мира и жизни, это продукт умственной слепоты. Сама истина, согласно этому подходу облагораживает человека, делает его жизнь более правильной, более нравственной. Когда Сократ говорит, что «знание – это добродетель», он имеет в виду, что это не просто некое житейское благо (выгоднее и эффективнее для жизни знать, ч чем имеешь дело), но что это именно нравственное благо, приближение к нравственному совершенству.

Примерно об этом же пишет и великий русский учёный М.В. Ломоносов: познание не просто приносит удовольствие и пользу, оно свято, то есть способствует общению человека с Богом. Занятия наукой, с точки зрения Ломоносова, имеют для человека и нравственное, и даже более того, – религиозное значение. Важно отметить, что для Сократа слово «познание» обозначает не столько познание материального мира, сколько познание мира духовного и познание собственной души. Ломоносов же говорит именно о научном познании природы, но при этом в природе он видит запечатлённую мудрость Бога-Творца.

Изречение Христа, процитированное в задании, можно понимать очень по-разному. И оно, действительно, порой понимается очень экстравагантно, – вплоть до отождествления со словами Ф. Бэкона «знание – сила». То есть подразумевается, что познание природы даёт силу и власть над природой, а это и есть свобода, или подразумевается (немного другой акцент), что свобода – это познанная необходимость (Спиноза – Гегель – Маркс) и поэтому познание законов природы, природной необходимости делает человека свободным.

Этих смыслов в приведённых словах, конечно, нет, и более того, – они процитированы неточно (но именно так, как их обычно цитируют). Полностью эти слова Христа звучат так: «Если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8:32). То есть речь идёт вовсе не о научном познании мира, – условием познания той истины, которая делает человека свободным, является «пребывание в слове Христа в качестве истинного ученика Христа». То есть речь как раз о том, что определённая нравственная практика исполнения заповедей Христа («пребывание в Его слове»), определённое внутреннее нравственное преображение человека открывает ему истину и истина делает его свободным. Не познание истины приводит к нравственной жизни, а наоборот, – нравственная жизнь является условием познания истины и условием обретения настоящей человеческой свободы.

Последнее из приведённых высказываний относится в большей степени к познанию в смысле житейского опыта и к мудрости в смысле глубокого понимания того, что происходит в мире. Имеется в виду, конечно, не научное познание в узком и специальном смысле слова, но именно познание мира: и мироздания, и мира человеческих отношений. Плоды такого познания автор книги Екклесиаста оценивает в основном пессимистически: «всё суета», «нет ничего нового под солнцем», «все труды человека - для рта его, а душа его не насыщается» и «мудрый умирает наравне с глупым». В то же время мудрость всё-таки оценивается им весьма высоко, пожалуй, выше всего остального: «Мудрость делает мудрого сильнее десяти властителей, которые в городе».

Большие знания и даже настоящая мудрость вовсе не избавляют человека от горестей и бед, – примерно это хочет сказать автор книги. Юмористический персонаж русской литературы Козьма Прутков выразился об этом так: «Знай, читатель, что мудрость уменьшает жалобы, но не страдания!» Таким образом, связь между познанием и нравственностью, познанием и свободой, познанием и счастьем, конечно, существует, но она очень неоднозначна и её трактовка напрямую зависит от ого, что мы понимаем под познанием, под добром, под счастьем и свободой.

Задание 9.

Если в предыдущем задании речь шла о соотношении познавательной деятельности и нравственной сферы, то в этом мы обращаемся к проблеме соотношения Красоты и Добра как духовных ценностей и связи эстетической деятельности с нравственной жизнью.

Слова о том, что «красота спасёт мир», действительно, гораздо более известны, чем приведённый отрывок из «Братьев Карамазовых». Но правда в том, что ни сам Достоевский, ни его герои нигде этого не утверждают, – в романе «Идиот» один из весьма неуравновешенных персонажей спрашивает князя Мышкина: «Правда, князь, что вы раз говорили, что мир спасет "красота"? Господа, – закричал он громко всем, – князь утверждает, что мир спасет красота!» Но «князь рассматривал его внимательно и не ответил ему». В итоге мы так и не знаем, действительно ли герой романа это утверждал, и если да, то – что он имел в виду. А вот Дмитрий Карамазов очень подробно объясняет, почему «красота – это страшная и ужасная вещь».

Во-первых, зло бывает эстетически привлекательно, – недаром и в высокой, и в массовой культуре нередко происходит романтизация злодеев. А во-вторых, – и на это обращает внимание Достоевский (устами своего героя), – человек способен испытывать извращённое (и именно эстетическое) наслаждение, и делая зло, и погружаясь в самый низменный разврат.

С какой-то высшей духовной точки зрения, возможно, прав князь Мышкин (будем считать, что он всё-таки вполне мог сказать фразу о том, что «красота спасёт мир»), как и Моцарт у Пушкина, который вскользь замечает, что «гений и злодейство – две вещи несовместные» (и под гением он имеет в виду именно высокое художественное творчество). В том, что искусство как-то облагораживает душу, есть глубокая правда. Но реальная история показывает, что далеко не всегда (мягко говоря) гениальные художники и большие ценители красоты были нравственными людьми, – и об этом, конечно, знали и Пушкин, и Достоевский.

Бродский, говоря о том, что эстетический вкус может быть формой защиты от порабощения и от политической демагогии, рассуждает, как он сам говорит, в чисто прикладном отношении, чисто практически. Опыт эстетического переживания всегда индивидуален, он является интимным опытом, он углубляет внутреннюю жизнь человека, он обособляет человека от толпы и приучает опираться на то, что у него в душе, а не на то, что льётся ему в уши. А в душе, – там помимо эстетических чувств звучит ещё и голос совести, поэтому навык эстетического вкуса, по мысли Бродского, сопряжён и с навыком прислушиваться к совести.

Кроме того, Бродский специально говорит именно о литературном и поэтическом творчестве, о словесной эстетике, которая имеет самое прямое отношение к формированию жизненных смыслов. Он говорит о том, что не просто грамотность и не просто какие попало тексты важны для человека, а настоящая литература, и называет, для примера, имена Диккенса, Стендаля, Достоевского, Флобера, Бальзака, Мелвилла. «Полагаю, что для человека, начитавшегося Диккенса, выстрелить в себе подобного во имя какой бы то ни было идеи затруднительнее, чем для человека, Диккенса не читавшего», – пишет он.

Задание 10.

Для того, чтобы изучать птиц, действительно, вовсе не нужно самому летать. И этот принцип может быть в какоё-то мере распространён даже и на исследования человеческой духовной деятельности. Для того, чтобы изучать поэзию, не обязательно самому быть поэтом. Религиоведы вовсе не обязательно являются религиозными людьми. Более того, научный подход к действительности требует, чтобы исследователь сохранял определённую дистанцию по отношению к предмету своего исследования: именно так достигается научная объективность и возможность применения методологического арсенала науки. Существует большая разница между самой духовной практикой (например, художественным творчеством) и её изучением. В своё время, узнав, что Владимира Набокова (поскольку он – крупный русский писатель) хотят пригласить на должность профессора славистики, один из крупнейших лингвистов XX века Р.О. Якобсон язвительно заметил, что слон – тоже крупное животное, но профессором зоологии его не делают.

Однако для того, чтобы изучать человеческую духовную деятельность всё-таки необходимо быть к ней причастным. Человеку, который не чувствует музыку, не стоит идти в музыковеды, а для того, чтобы быть литературоведом, нужно хоть в какой-то мере самому испытать, что такое литературное творчество. Так, например, упомянутый Роман Осипович Якобсон был и участником, и исследователем русского художественного авангарда. Нравственная сфера отличается от других сфер культуры тем, что прямо обращена к самой главной для человека деятельности по созиданию и возделыванию собственной жизни. Это обуславливает и особые требования к нравственному облику её исследователя. В отличие от других видов творчества, продуктом нравственной активности являются не произведения, обретающие независимую от автора жизнь, а сама человеческая сущность того, кто эту активность проявляет. Поэтому тот исследователь морали, который сам никак не применяет декларируемые нравственные принципы к своей жизни, подобен дорожному указателю, который указывает направление движения, но сам никуда не движется. Таким образом, получается, что такой человек говорит о том, чего не знает: ведь там, куда он зовёт, он сам не был.

Если бы речь шла об опыте внешнего мира, такая ситуация была бы ещё терпима: учитель географии постоянно должен говорить о тех местах, в которых сам лично не побывал, тем более, – учитель астрономии. Врач тоже может с пользой рассказывать о диагностике и лечении тех болезней, которых сам не перенёс. Но тот, кто говорит об этике, о нравственных проблемах, – тот говорит о тех внутренних качествах души, о которых ничего невозможно знать «на материале других людей». Таким образом, сравнение с орнитологами не вполне корректно: то, что изучает орнитолог, лежит за рамками его внутренней душевной жизни, а в изучении нравственной сферы невозможно «вынести за скобки» собственный нравственный опыт.

Впрочем, (смягчая сказанное) определённый нравственный опыт есть у каждого человека, что такое голос совести и ощущение стыда знает каждый, и нравственные падения, и сознание нравственного идеала знакомо каждому. Закоренелые грехи помрачают нравственное сознание, но не уничтожают его вовсе. Поэтому мы не будем судить о том, имел ли право польский философ-этик, будучи пьяницей, учить людей нравственности.

Задание 11.

Люди далеко не все и не всегда стремились «раздвигать горизонты». В традиционном обществе (то есть на протяжении почти всей истории человечества вплоть до последних веков) человек был, как правило, вполне доволен тем горизонтом жизни, в котором ему довелось родиться. Освоение новых территорий происходило в основном очень постепенным естественным образом и было по большей части вынужденным. Впрочем, иногда пассионарный всплеск (по терминологии Л.Н. Гумилёва) приводил к тому, что какое-нибудь племя срывалось с насиженных мест и отправлялось на поиск приключений в военных походах и путешествиях.

Ситуация изменилась при переходе от Ренессанса к Новому времени, время с XV века по XVII называют эпохой Великих географических открытий. Новоевропейская установка на освоение и покорение мира проявилась не только в географической экспансии, но и в углублении научных знаний. И не только в накоплении и углублении знаний, но и в возникновении особой формы мифологического сознания, в котором научному познанию приписывались волшебные, магические свойства. При этом, в отличии от древней магии, которая пыталась использовать в своих целях могущественные сверхъестественные силы, эта мифологическая наука воспринимается человеком как целиком его собственная сила, ставящая буквально весь мир ему на службу, делающая человека почти буквально богом. Приведём один, но очень яркий пример. Учение Николая Фёдоровича Фёдорова (1829 – 1903) на рубеже XIX – XX веков приобрело необычайную популярность в русском обществе, его влияние в той или иной мере испытали не только Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, В.С. Соловьёв, но и В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский, В.В. Маяковский, М. Горький, М.М. Пришвин, А. Платонов, Б. Пастернак… В чём же суть этого учения?

Н.Ф. Фёдоров проповедовал, что наука в союзе с религией и искусством (но наука, прежде всего) должна избавить человечество от голода, от болезней, от смерти, научиться воскрешать людей и реально воскресить ВСЕХ когда-либо живших людей, вывести человечество в космическое пространство, научиться управлять и движением планет, и всеми процессами внутри вещества, расселить человечество по всей вселенной и, возможно, даже превратить человека в невиданное ранее существо, способное питаться солнечным светом и не имеющее никаких преград в своей деятельности. Не в такой, может быть, яркой форме эти идеи прошли через весь XX век. В 60-е и 70-е годы были популярны песни про то, что «на пыльных тропинках далёких планет останутся наши следы», – и взрослые, и, тем более, дети были совершенно уверены, что лет через 50 школьники будут летать на учебные экскурсии на Луну и на Марс (наверное, всё-таки на каникулах, а не в течение уроков…).

Курт Воннегут пытается трезво осмыслить реальные плоды этих космических утопий. Во-первых, конечно, нарисованные сказочные масштабы грядущего освоения космического пространства не могут иметь никакого отношения к реальности. Хотя бы потому, что эти масштабы не учитывают реальные масштабы космических расстояний: при использовании современных технологий преодоление межзвёздных расстояний в принципе невозможно, а при использовании любых воображаемых в трезвом уме технологий этот путь займёт около ста и более ста лет. А во-вторых, и самое главное, – человеку просто нечего на других планетах делать. Из всех планет Солнечной системы люди могут высадиться только на Марс: Меркурий имеет суточные перепады температуры на поверхности от –173°С до +427°С и не имеет атмосферы, Венера атмосферу как раз имеет, но – из углекислого газа, создающего атмосферное давление в 92 раза большее, чем на Земле, и находящегося вблизи поверхности в жидком состоянии, средняя температура поверхности составляет +462°С, а довершают картину плотные облака из серной кислоты. Планеты, за Марсом Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун являются газовыми гигантами, состоящими из водорода и гелия (последние две ещё содержат метан и угарный газ), то есть вообще не имеют поверхности в привычном представлении. Газовыми гигантами являются, кстати будет сказать, и подавляющее большинство планет, обнаруженных за пределами Солнечной системы. Да и «наиболее привлекательный» Марс является каменной ледяной пустыней почти без атмосферы (очень разрежённый углекислый газ) и, как следствие, мощным радиационным фоном.

Ничего принципиально нового для человека космическое пространство не содержит. Все иллюзии по поводу того, что наука даст человеку ответ на главные вопросы жизни, что она насытит в полной мере запросы его разума, что она откроет человеку такие новые горизонты, которые по-настоящему преобразят его жизнь, – все эти иллюзии должны быть, по мысли Курта Воннегута, отброшены. Человечество пришло к той точке своего пути, с которой уже ясно видны и огромные возможности научно-технического прогресса, и его гуманитарная ограниченность. Позиция антисциентизма, к которой подводят рассуждений Воннегута, не означает отрицания науки, она означает отрицание массовой мифологии, связанной с наукой и техникой.

Задание 12.

Противоречивые данные – это весьма частая ситуация, возникающая при проведении научных исследований. И в методологическом смысле, и с точки зрения этики научного исследования в таких случая необходимо иметь своей целью установление истины. Прежде всего, нужно обратиться к конкретике тех социологических исследований, в ходе которых получены имеющиеся данные. Необходимо выяснить действительную причину возникших расхождений.

Научная недобросовестность вполне может быть такой причиной, – хотелось бы сказать, что она встречается нечасто, – и всё-таки начинать следует именно с оценки научной состоятельности исследований. Прежде всего, организация, проводящая социологическое исследование, должна иметь научную репутацию, следовательно, будет полезно поискать информацию о ней в интернете. Стоит также проверить, действительно ли указанная научная организация проводила то социологическое исследование, результаты которого вы собираетесь использовать.

В том случае, если происхождение социологических данных выяснено и эти данные, действительно, можно считать научной информацией, то необходимо обратиться к программным установкам исследования. Нужно выяснить, с какою целью проводилось исследование, какие задачи в нём ставились, какие методы применялись, как были определены объект и предмет исследования, его генеральная совокупность, какие методы формирования выборочной совокупности использовались, как обрабатывались первичные данные и так далее. Очевидно, что между двумя добросовестно проведёнными исследованиями, которые дали разные результаты, должны обнаружиться существенные различия на программном уровне. Задача адъюнкта состоит в том, чтобы эти различия выявить и осмыслить с точки зрения целей и задач своего исследования.

В любом случае нельзя игнорировать имеющиеся данные. В том случае, если одно из социологических исследований, о которых идёт речь, было нацелена на совсем другой аспект проблемы, чем интересующий нас, или применяло методологию, не подходящую для наших целей, нужно указать на это при упоминании его результатов, обосновав тем самым отказ от их использования. Может сложиться и такая ситуация, когда противоречащие на первый взгляд данные при подробном рассмотрении уточняют друг друга и создают более цельную и глубокую картину изучаемой реальности.

Задание 13.

До самых последний пор тема изменения природы человека оставалась уделом научной, околонаучной и псевдонаучной фантастики, а также распространённым приёмом массовой культуры. Человек-летучая-мышь, женщина-кошка, человек-пингвин, человек-паук и тому подобные плоды фантазии являются популярными супергероями (или суперзлодеями) комиксов и кинофильмов, как и более традиционные фольклорные (но тоже востребованные массовой культурой) вампиры и оборотни. Однако даже самые прекрасные сказки, становясь былью, чаще всего грозят превратиться в кошмар.

Генная инженерия, действительно, имеет теперь средства и возможности изменять генный код человека, комбинировать гены человека с генами различных животных и растений. В случае опытов с генной модификацией иных, не человеческих организмов нравственных препятствий как правило не возникает. Достаточно общепризнано, что учёные имеют моральное право экспериментировать над животными и растениями, в том числе не генетическом уровне. В случае успеха такие эксперименты могут дать сельскохозяйственные культуры и породы скота с нужными человеку свойствами, а в случае неудачи… ничего страшного.

Пересадив пёсику гипофиз человека, профессор Преображенский в повести М.А. Булгакова, наблюдал внешнее «очеловечивание» подопытного существа, вплоть до внешней неотличимости от человека. Когда этот «самодельный человек», Шариков, стал вести себя безобразно и начал угрожать не только спокойствию, но и жизни окружающих, профессор всё-таки не решился его убить (то есть генетическую собаку принявшую внешний вид человека). Он просто удалил пересаженный гипофиз и Шариков очень быстро переродился обратно в обычного пса. Повесть «Собачье сердце» тоже оставляет много вопросов нравственного и философского характера, но всё-таки общая схема происходящего в ней возражений с точки зрения этики научной деятельности не вызывает: опыт производился над животным, а затем был «отыгран назад», и ситуация вернулась к исходному состоянию.